| 春の五島列島: 2025年4月14日~18日,参加者 13 名 |

|---|

|

4月14日(1日目): 14日の夜に博多港から出港するフェリーに乗船する予定でしたが,強風が予想されるために欠航になることが出発の前日に分かりました.参加者と相談して,14日は福岡に宿泊し,五島列島での滞在日程を1日短縮することにしました.ただし,15日の夜にフェリーが出る保障はありません.心配しながら,14日の夕方に伊丹空港から出発.宿泊するホテルも急遽13人分を予約し,福岡空港に18時半過ぎに到着しました.

既に韓国のソウルより到着していた参加者の出迎えを受けました.福岡に2年間勤務した経験があるこの方の手慣れた案内で,地下鉄で博多駅に移動し今晩のホテルへ直行しました.

ホテルのチェックインには手間取り,難儀をしました.職員がおらずパソコンで手続きをしなければならなかったためです.チェックインの後,JR博多駅構内の食堂に出掛け,それぞれが新鮮な魚介の夕食をいただきました.食事後は,天候が不順で雹も降り季節外れの寒い中を歩き,早々にホテルに帰りました.明日のフェリーが運航されることを祈りながら就寝しました. 4月15日(2日目): 朝方,時々にわか雨が降りました.フェリーが今晩出航するかという不安を抱きながら朝食に出掛けました.時々,運行会社のホームページをチェックしますが確認できません.9時になり運行会社に電話を入れて,ようやく,正常運行の予定との確認を取れました.

大濠公園 全員が安堵して,福岡に詳しい韓国からの参加者の案内で観光に出掛けました.大濠公園の入口付近を短時間で見て回り,地下鉄とJR筑肥線を乗り継ぎ佐賀県の虹ノ松原駅まで行きました.

虹の松原 虹の松原は強風で浜辺は歩けず,松林の中を唐津城まで約7kmのトレッキングをしました.松林が防風林の役目を果たし,中ではほとんど風を受けず,落葉の絨毯のクッションを踏みながら快く歩きました.13時過ぎに唐津城に到着して,天守閣から唐津の街の風景を楽しみました.

左は唐津市内の展望と奥に虹の松原 右は唐津城 遅い昼食は迷いながら探した佐賀ラーメン店で頂きました.美味でした.その後,町並みを歩き「唐津くんち」の山車の展示場を観覧しました.

福岡に戻ってからの夕食には,お酒好きの参加者が推薦する福岡名物「もつ鍋」の名店「もつ幸」に出掛けました.初めて方もおられましたが,全員が楽しめました.

21時頃にタクシーで博多フェリーターミナルへ向かい,全員が23時45分発の五島列島・福江行のグリーン寝台に乗船.数名が展望室で飲酒していましたが,他は早々と就寝.

筆者は夜中の2時頃に玄界灘の荒波を受けた結構な揺れを感じ目が覚めました.

今回は,フェリーの欠航のため,15日に訪ねる予定であった奈留島には上陸できませんでした.しかし,16日からは天候にも恵まれ,福江島に2泊しながら七ツ岳登山と観光を楽しめました.

4月16日(3日目): AM6時過ぎフェリーの船室を出て,山間から昇るオレンジ色に輝く朝日を眺め,今日からの旅の無事をお祈りした.フェリーは福江港に8時20分に到着した.早速レンターカー3台で,本日から2連泊する民宿「あびる」に荷物を預け,再び福江の町に繰り出した.

初めに訪れた「楠原教会」は赤いレンガ作りのゴシック様式の外観である.信徒たちの3年がかりの苦労の末に1912年に完成した.中央に赤い絨毯が祭壇まで敷かれていた.下五島に現存する教会としては2番目に古い洋風建築である.天井は(こうもり傘のように曲がっている)リブ・ヴォールト,広々とした空間が広がっている.   「楠原教会」とその内部

次は「堂崎天主堂」.1908年に下五島では初めての洋風建築として,レンガ作りのゴシック様式の天主堂が完成した.それ以後は島内の小教区が整うまで,五島キリシタンの復活の拠点として,島内では小さなバチカン的な重責を果たした.創設100年を記念して1977年にキリシタン記念庭園と堂崎天主堂キリシタン資料館が設けられた.260年に及ぶ禁教令によって弾圧された信徒の受難のようすを示す数々の品々が展示されている.潜伏時代に仏教徒を装いながらも,キリスト教を信じ続けた人々の知恵と勇気を知ることができた. 教会の前の記念庭園には青銅の像がいくつか立っていたが,特に私の心を打ったのは,十字架にかけられた聖ヨハネ五島の殉教像「受難のとき」である.ヨハネ五島は,秀吉のキリシタン捕縛令で捕らえられ殉教者となり十字架にかけられた26聖人の列に加わった,五島生まれの19歳の青年であった.

私は禁教令による隠れキリシタンに対する弾圧は秀吉や家康の時代と思っていた.ここを訪れて,明治の初めまで弾圧は続けられこと,1873年の明治政府による信仰の自由の保障とキリシタン禁教令の廃止を経てから多くの立派な教会が建てられるようなったことを知った.

堂崎天主堂を後に「宮原教会」へ.屋根の十字架が無ければ教会とは思えない普通の家であった.簡素なつくりの教会の前は山桜が満開で美しかった.その後に訪れた「打折教会」も「宮原教会」と同じように簡素な教会だった.

「水の浦教会」は1880年に水の浦湾を一望する小高い丘に建てられた,木造の純粋に日本風の教会であった.しかし,強い風雪の影響で老朽化して1938年に建て替えられたのが現在の教会である.木造建築でありながら,リブ・ヴォートルの天井が美しく弧を描く.色鮮やかなステンドグラスの窓からの柔らかな光を受ける堂内は広々としていた.高台にあるこの教会から望める海の風景が良かった.

その後,魚津ケ﨑公園に行く.広々とした海が望める風光明媚な公園である.古代の遣唐使船が風待ちをしたり,飲料水や食べ物を補給したり,船の補修などをしたと言われている.今はキャンプ場などもあり,菜の花が黄色いじゅうたんのように広がる美しいところであった.

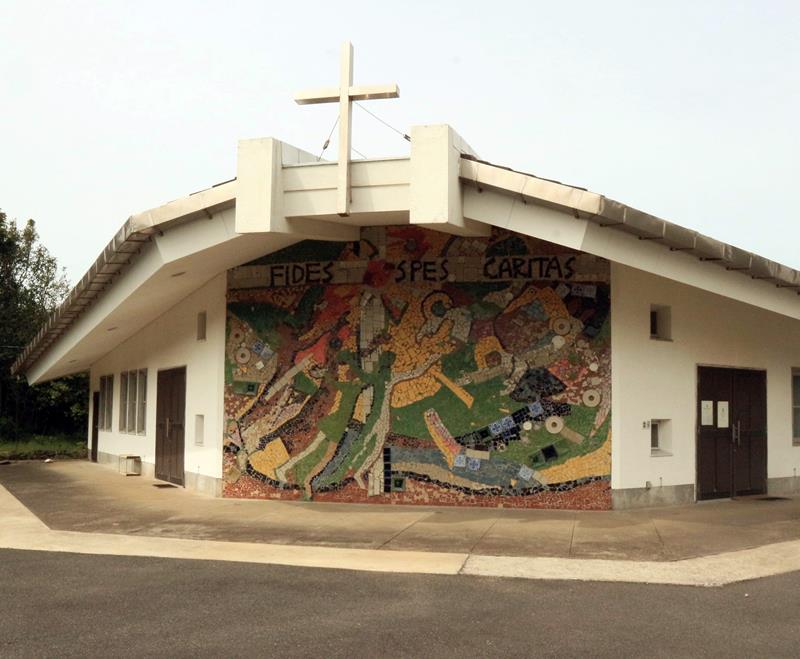

「三井楽教会」は1880年にゴシック様式の木造聖堂として完成した.それ以後90年の間,親しみ守られてきたが,老朽化と白アリにやられて1971年に現在の聖堂に建て替えられた,壁面を飾っているモザイク模様が斬新である.海から採取した貝殻で作成されたものである.内部には漁業や農機具等が展示されていた.   左が「三井楽教会」 右が「貝津教会」

そして「貝津教会」へ.白壁の木造,瓦葺の現在の教会は1962年に老朽化のために増改築されたものである.美しいステンドグラスで飾られ,西日を受けると教会の内部に柔らかな光が差し込むようになっていた.

私達は1日で7つの教会を訪問した.教会に入る時は節礼を守り,2足制にしたがい,脱帽し,少しの献金や署名などして静かにお祈りをした.皆さんは何をお祈りしたのでしょうか? 五島のキリスト教の教を守り苦難を乗り越えた信仰の証として,今日回った教会のひとつひとつが私の心に深い感動をもたらしました.

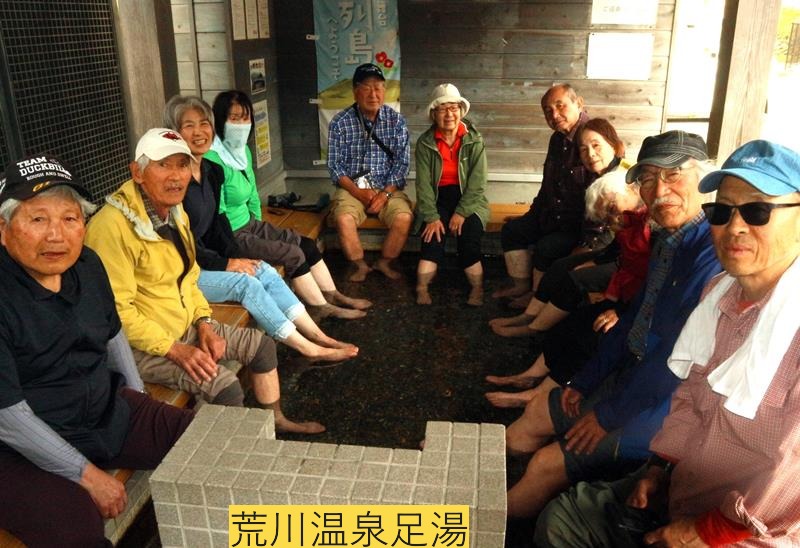

最後に荒川温泉の足湯で良く歩いた足の疲れを取り,民宿「あびる」に戻りました.夜には,食べきれないほどの量の,美味しい夕食をいただきながら,和気相合で話に花が咲きました.

4月17日(4日目,七ツ岳登山組): 午前中に七ツ岳(432m)に登ります.朝7時半頃に民宿「あびる」を出発して,七ツ岳登山口公園に向かいます.しばらくすると,ギザギザしたのこぎりの様な山が見えてきました.名前の通り七つの山が連なっています.登山口に8時過ぎに到着し,登山開始です.すぐに急登の階段が始まり,展望の効かない樹林帯の中を登ります.しばらく行くとなだらかな登りとなり,これは楽ちんと思っていたら,目の前に難しそうな岩場が出てきました.しかし,全員が特に問題なく通過することができました.

しばらくなだらかな登りが続き,ゆったり歩いていると,後方から「蛇‼」と叫ぶ声があり全員が一瞬凍り付いてしまいました.横を見ると黒い大きな蛇がじっとしています.まだ寒いのか動きが鈍く,枝が転がっているようにも見えましたが僅かに動いています.この動きを見つけた人は,鋭い観察眼の持ち主です.私は全く気づきませんでした.

そうこうしているうちに,またも岩場が目の前に立ちふさがっています.無事によじ登ると,海,入江,山など福江島の変化に富んだ素敵な景色が見えてきました.

最後の岩場からしばらく登り,9時過ぎに七ツ岳山頂に到着しました.絶景でしたが,風が強く15分程で下山することにしました.    下山中は蛇にビクビクし,岩場を慎重に降り,10時15分頃登山口に到着しました.ここの公衆トイレは循環型で,常に水が流れているめずらしいトイレです.

下山後,カトリック井持浦教会に向かいました.この教会は日本で最初にルルドの泉が作られた所だそうです.

「井持浦教会」とその内部

大瀬崎灯台展望台で弁当を食べて,観光組と合流場所の「地域福祉センター荒川温泉」に向かいます.

観光組と合流して温泉に入りました.鬼岳に向かう途中で五島椿園に立ち寄り,玉之浦椿を見ることができました.

鬼岳は標高315mの火山で山頂は芝生に覆われ展望が良いところです.山頂を目指す人,途中で断念する人,近くを散策する人,それぞれが鬼岳を楽しみました.   鬼岳の山頂 福江の町や武家屋敷を見学しました.武家屋敷の石塀の上に丸いこぶし大の石が積んであり,侵入しようとすれば石を落として発見されてしまいます.また,攻撃の時は投石できるという一石二鳥の工夫に感心しました.

福江武家屋敷通:丸いこぶし大の石が積んであります 最後に鎧瀬ビジターセンターに立ち寄り,五島列島の成り立ち,自然や生き物を学びました.鎧瀬溶岩海岸で遊び,民宿「あびる」に向かいました.

荒川温泉では身体を洗えなかったので,民宿で本日二度目の入浴です.食事もおいしく,珍しいものもあり大満足でした.楽しい充実した一日を過ごすことができました.ありがとうございました.

4月17日(4日目,観光組): 七ツ岳への登山組が8時前に出発,観光組は8時半すぎに宿を出た.午前中に7か所の観光地を走り回ったが,観光地にあまり興味のない方は感動的だった13時頃の記述に飛んでください.

9:20,大瀬崎断崖.眼下に大瀬崎灯台が見える展望台,山と海が接する海岸線が雄大だ.灯台までは往復で1時間かかるとのことでパスし,すぐ近くの祈りの女神像からの展望でお茶を濁す.青銅の女神像は海に向かって凛々しく立っている.

10:00,井持浦教会.案内によると五島で最初のレンガ造りの教会とのこと,明るい色調と目地が真っ白で一番美しい教会に思えた,

10:30,西の高野山と呼ばれる空海ゆかりの大宝寺に参拝した.

「井持浦教会」とその内部

11:30,少し眼色の変わったところで陣屋石蔵に寄った.富江藩の石蔵で,主として米を貯蔵するいわゆる倉庫である.初めて聞いた切込接(きりこみはぎ)という石組で,見た目には爪楊枝くらいしか入らないと思えるほどの隙間で積まれている.石の厚さが115cmというとんでもなく頑丈な蔵だった.大きさは9m×25mとでっかい.

12:00,海岸辺りの勘次ヶ城跡でお昼にした.海風が少し強かったが「昨日のより美味しいな」と宿のお弁当をいただいた. 13:00,登山組との合流のため31号線を荒川温泉に向う途中,繁敷教会という標識が目に入り,寄ってみることに即決した.3km程狭い山道に入ってゆくと深い木々の中に「ぽつんと一教会」が現れた.一見では山中の資材置き場の様相だが屋根の下の空間に大きな十字架が張り付いている.教会内はすごくシンプルで明るく外観とは大違い,長椅子が8列美しく整った空間だった.木々が茂った山中の静寂の中,ここで隠れキリシタンの人々がどんな思いで時を過ごしたのだろうか・・・,そんな気分にさせる教会だった.

「繁敷教会」とその内部 14:30,お風呂の後,椿園に寄った.椿はほぼ終っていたが,玉之浦椿が数輪見られたのが幸いだった.真っ赤なのに花弁の先端が白い.そのコントラストが鮮やかだ.

14:50~15:30,鬼岳登頂組と散策組で自然を楽しんだ.

16:00,福江武家屋敷通りふるさと館.

16:30,鎧瀬溶岩海岸.

左は「福江武家屋敷通りふるさと館」 右は「鎧瀬溶岩海岸」 17:30,「あびる」に到着.

一日中遊び,疲れました.ずうーと運転していただきました,ずうーとナビをして頂きました.お疲れ様でした.本当にありがとうございました. 4月18日(5日目): 今日は最終日,帰るだけです.7時朝食,8時民宿「あびる」を出発.

少し時間があるので,最後の教会ツアーとして福江教会に行きましたが早すぎて中には入れず外からの見学となりました.そこで,すぐ近くの民宿で紹介してもらった「山本海産物」で最後の買い物をしました.

福江教会

福江空港(五島つばき空港)を12:55分に出発し福岡へ.福岡空港では伊丹,仁川空港へのフライトまでに時間があるので最後の小宴会で時間調整をしました.

福岡空港を17:45分に出発,伊丹空港到着後に解散し,各々家路につきました.

初日はシケによりフェリーが欠航となり行程変更を余儀なくされましたが,韓国からの参加者による別メニューで楽しませていただきました.福岡に大変詳しいこの方のお陰で大濠公園に立寄り,虹の松原(日本三大松原)をウォーキングし,唐津城,唐津くんち展示場等を訪れることができました.

初日は肌寒かったのですが二日目以降は天候に恵まれ,目いっぱいの楽しい旅を満喫させてもらいました.ドライバーの皆さんお疲れ様でした.有難うございました. |